苏源泉

清代会宁文进士

【苏源泉】(1871——1931年),字本如,巩昌府会宁老君坡乡苏家堡人,清·光绪三十年(1904年)戊戍科二甲第49名进士。善诗词,工真草隶篆各体,尤以行草见长,其行书“肉中见骨,颇具风格,自成一家”。官授礼部主事,民国初年(1912年)任国民政府审计院协审官,继任内务部佥事。晚年居京,以写字为生,卒于北平。著有《时敬斋诗草》四卷。

根据有关记载,“民国期间,我县进士苏源泉(1847——1931年)在担任审计院协审官和内务部佥事期间,按照自己的会试中所阐述的见解、主张,主持制定了中国教育制度,于民国元年(1912年)至民国2年(1913年)公布,史称《壬子—癸卯学制》。其中一些基本的东西,至今为各级各类学校沿用。可以说,它是中国学校教育制度的先行者。”(流萤著,2003年敦煌文艺出版社出版的《塔影河声·兰州碑林记事》116—117页)

附:苏源泉创学制

苏源泉天性聪慧,刻苦自励。清·光绪三十年(1904年)中甲辰科二甲第49名进士,光绪皇帝朱笔签发告奉:钦签礼部主事加四级,诰授中宪大夫。民国初年任民国政府审计员协审官,继调内务部佥事。在任礼部主事的20年里,苏源泉居官清廉,律己奉公,恪尽职守,与执事同心协力。他常言:“得行立于己志,愿以自励节行“,平时唯以清、慎、勤、俭四字自励。

苏源泉初入仕途时颇有一腔报国热情。当年陕甘回汉仇杀,民众自残的惨烈场景触目惊心,促使他产生了读书知义,可除愚昧;教育识理,方能强国的教育强国思想。他在会试第三场中,以《学堂之设,其旨有三,……为最急策》为题,系统论述了兴学主张:“学堂之设,其旨有三:所以陶铸国民,造就人才,振兴实业。国民不能自立,必立学以教之,使皆有善良之德,忠爱之心,崇尚武艺之精神,此陶铸之国民教育也。讲求政治法律,理财外交诸专门以备任使,此造就人才之教育也。分设农工矿诸学,以富国利民,此振兴实业之教育也。三者孰为最急策?

民国9年(1920年),海原大地震,民国政府内务部、教育部、农商部委派翁文憬、谢家荣、王烈、苏源泉、易受楷、杨警吾六委员于民国10年(1921年)春赴灾区调查,他们先到兰州,尔后进入会宁、静宁、海原震区,再由海原经平凉、天水返回兰州。调查历时4个月,他们在调查报告中写到:“此行目的尤注意科学研究,故除调查震灾状况,勘探山崩地裂诸现象外,还从事于地质考察,俾明此次地震之起源及地壳之关系焉。”同时,翁文憬、苏源泉、谢家荣3人将这次考察所获资料整理并分别撰写了专题报告,先后在北京《晨报》、《科学》、《地理杂志》等报刊发表,倍受地震学界重视。傅承义教授在他编写的《地震学讲义》中说:“用现代科学方法观察地震,在中国可以说是从1920年的甘肃大地震之后才开始的。”

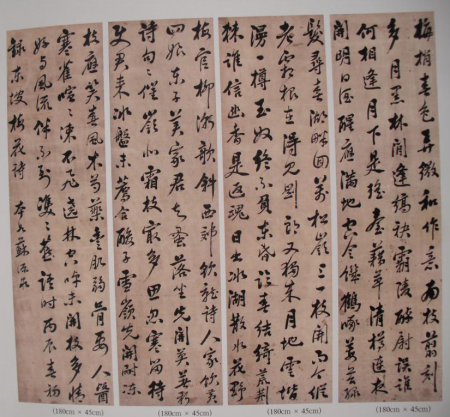

苏源泉书法

用户登录

还没有账号?

立即注册