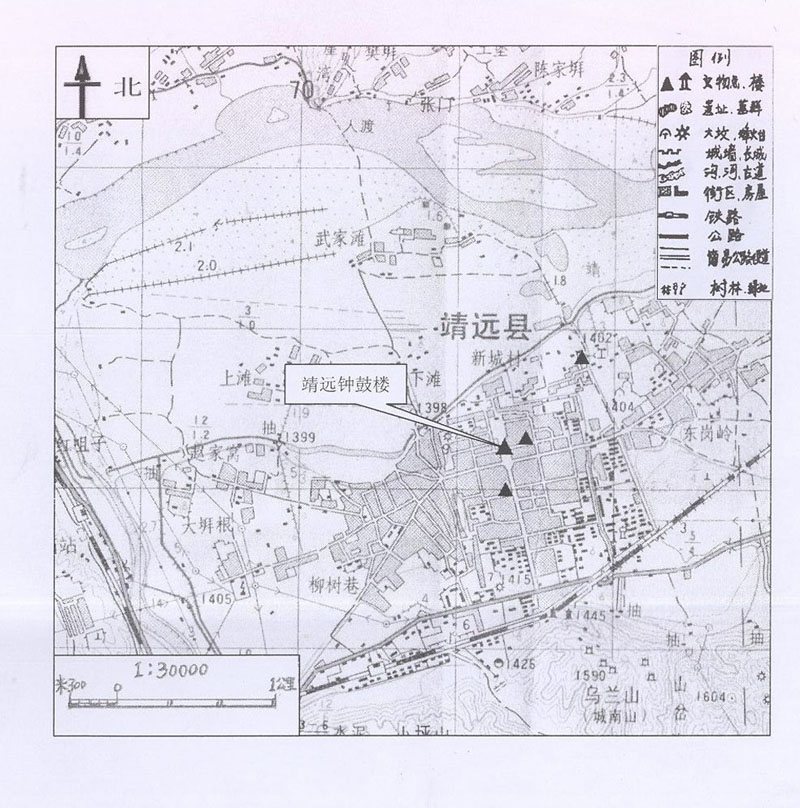

靖远钟鼓楼

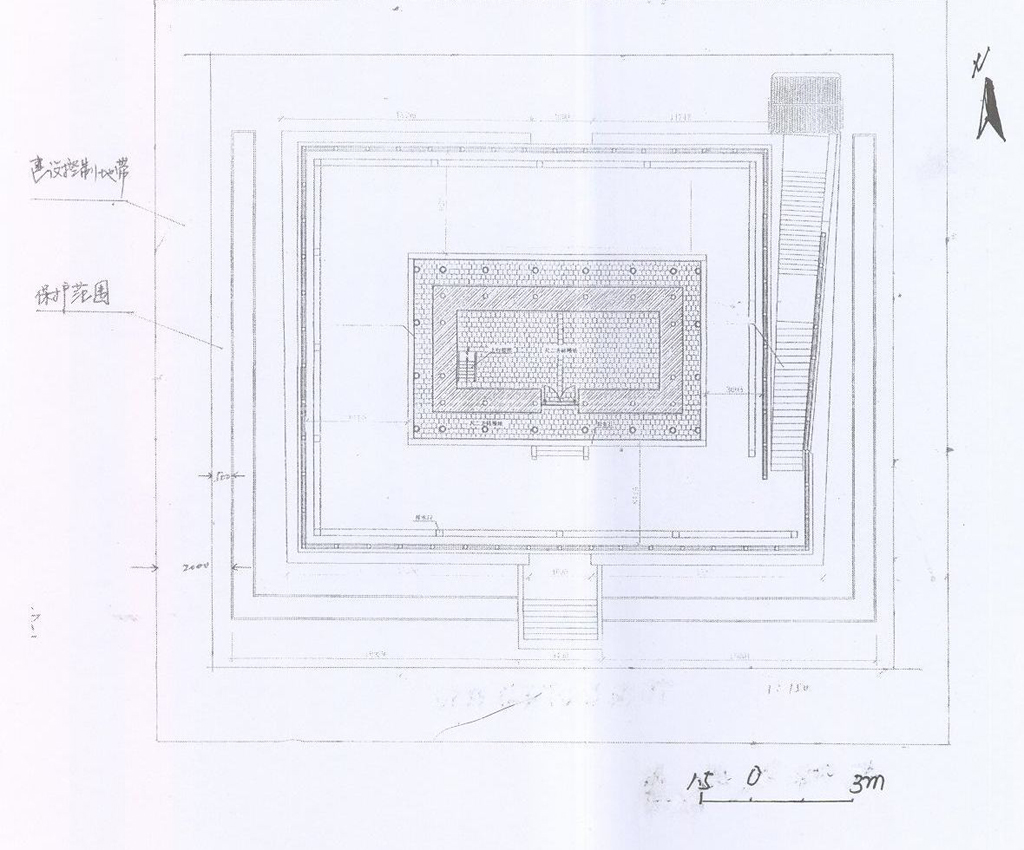

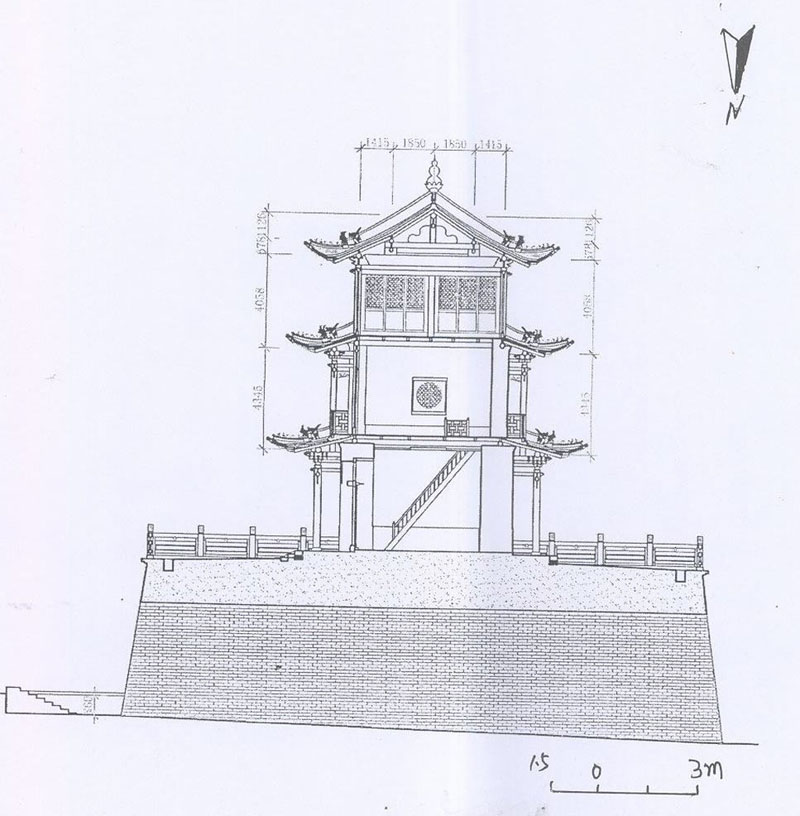

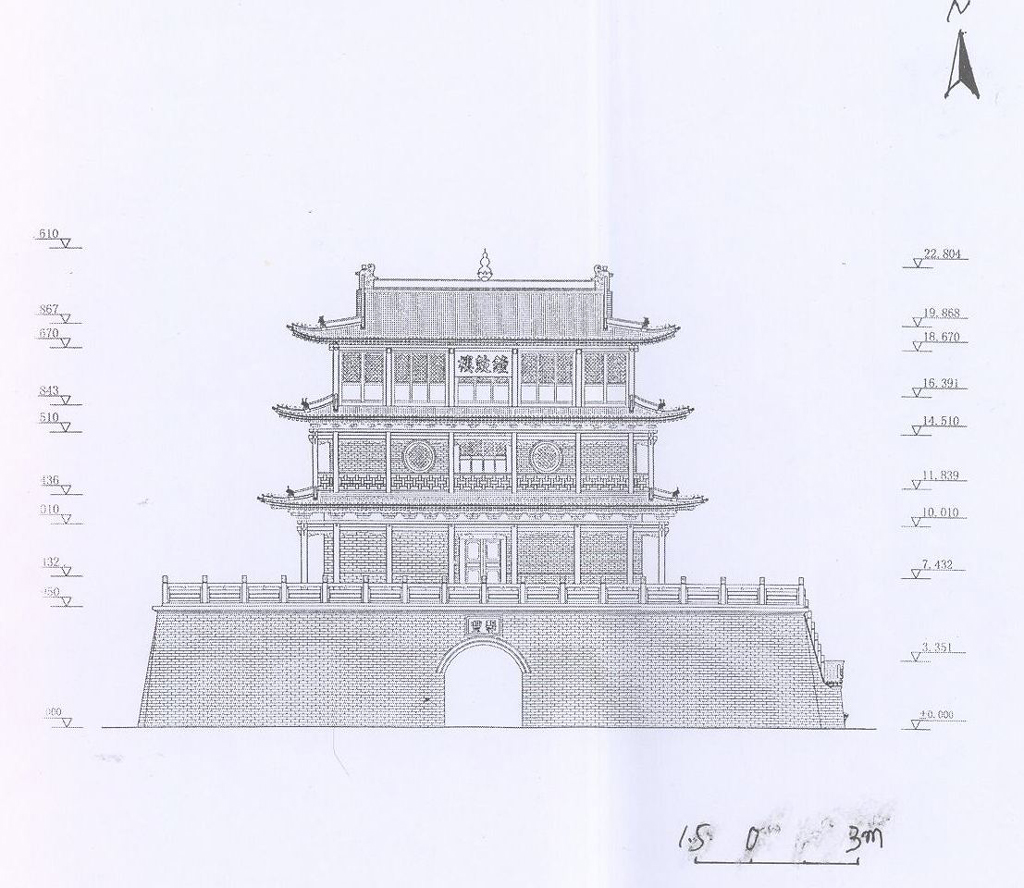

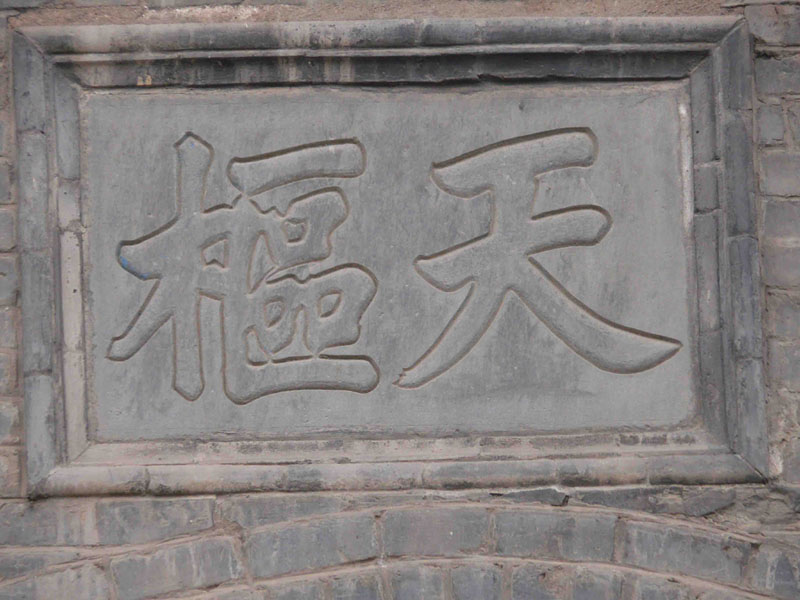

钟鼓楼位于靖远县城内十字街中央,原名谯楼,始建于明·正统三年(1438年),明·弘治三年(1490年)守备曹雄增修。清·同治五年(1866年)毁于兵燹,仅存砖基。民国14年(1925年)在原址上重建,1987年至1990年,先后对楼基和楼体进行修葺,现存建筑为民国遗构。钟鼓楼坐北向南,由砖砌券洞基座和三层五楹的歇山顶楼身两部分组成,通高约24米。楼平面呈长方形,东西长35.8米,南北宽38.5米,台基高7米,占地面积约1378平方米。基上四面设砖混勾栏望柱花墙,基身南北当心辟券洞门各一,与南、北两街相通,行人、车辆可由此通行。楼身为三层五楹,一层四面围廊,有廊柱20根,殿身四面砖砌,面阔五间,计20米,通进深11.7米,南面正中辟板门,内为长方形大厅,西侧有木制阶梯可达二层。楼身中部设腰檐,檐下斗栱为三踩单昂,楼之二层面阔五间计19米,通进深11米,四面开圆形棋盘窗,东侧有木制阶梯可达上层,前檐明间辟门,周有腰檐上设置的木制栏杆围护,游人至此可凭栏远眺。上层面阔五间计19米,通进深11米,四面均设隔扇棋盘窗,殿内梁架彻上露明,为七架梁通达前后檐柱上。殿顶覆盖琉璃瓦,脊饰、垂兽皆备。据《重篡靖远卫志》载:“谯楼,在城中大街协镇署前,高三五,方周四下,三层七楹高五五。正统三年都指挥房贵建,弘治三年守备曹雄增修。”少卿梁许南题“西北重镇”,北题“声教四达”。又据《靖远县新志》载:民国14年,知事张鹗开北城门,重修东、西城楼及鼓楼。并于拱门南额和北额嵌有“瑞丰”“天枢”石碑两方。钟鼓楼最初为明代正统年间所建的军事设施,后又屡毁屡建,其建筑风格及式样一直参照嘉峪关关楼、兰州南城门楼、陇西威远楼等楼阁建筑风格,保留了明代军事建筑的风格,是我省幸存至今不多的名楼的典范,对研究明代历史和明代军事建筑具有重要的历史价值和科学价值。

自然环境:

地质:属陇西黄土高原的北部边缘,地质多为第四纪黄土覆盖层和石炭纪地层。

水文:北侧800米处为靖乐渠,2000米处为黄河长年流淌。

动物:狗、猫、猪等牲畜。

土壤:黄绵土。

植被:区域内植被较好,多数地表生长各种高大树木杨树、槐树、果树等。

气候:该区域属温带半干旱气候。冬春干燥寒冷,风沙大。夏季、秋季降水略多。年平均气温8.9℃,一月为零下7.7℃,七月为22.6℃,年平均风速1米/秒。年降水量240毫米,蒸发量1623毫米。年日照时数2620.9小时,无霜期165天。旱灾、风灾、冰雹是本区的主要气候灾害。

地形地貌:钟鼓楼建在黄河南岸的冲积形成的一级河谷滩地上,地势较平坦,南部横卧乌兰山,因黄河从北流过。

人文环境:

居民状况:钟鼓楼位于县城的主要地位南北轴线的最北端,北临靖远县鹿鸣园,南为南北向大街直贯乌兰山脚下,西接靖远县电影院,东为商业铺面,钟鼓楼与乌兰山顶的乌兰亭呈“一”字形排列,将靖远县城分为东西两半。城区人口高度密集,主要为汉族和回族 。

环境变化及主要环境问题:附近居民生产生活对建筑有一定影响。

交通状况:城区主要道路环绕建筑四周。

产业状况:以农业为主,种植主要作物有玉米、小麦、蔬菜、瓜果等。

靖远钟鼓楼地理位置图

靖远钟鼓楼城台平面图

靖远钟鼓楼剖面图

靖远钟鼓楼南立面图

靖远钟鼓楼远景

靖远钟鼓楼正面

靖远钟鼓楼背面

靖远钟鼓楼“瑞丰”石碑

靖远钟鼓楼“天枢”石碑

用户登录

还没有账号?

立即注册