杨梢沟闇门堡子

杨梢沟口堡子位于靖远县东湾镇杨梢沟口,西南距烟洞沟墩4.50千米,东南侧山顶上原有烽火台,因架设高压线铁塔遭毁。该堡合围于南侧尖尖山脚下,堡墙坍塌严重,现残存堡墙采用黄土夹沙夯筑,夯层厚0.16--0.24米,依墙体断面看,墙体剖面呈梯形。情况分述如下:东墙与尖尖山相接,残长20米,底宽4米,顶宽1--2米,残高3--4米,墙体与山体相接处遭人为削挖形成4米宽的缺口,方便行人出入。墙大部分消失,仅与山崖相接处残存长27米,底宽3--4米,残高3--5米,顶部遭雨水冲蚀呈马脊梁,堡墙底部遭风蚀、碱蚀剥落形成横向状凹槽,使得墙体摇摇欲坠,且向内倾斜濒临坍塌。另外,底部堆积有大量黄沙土。南侧无墙体,依红砂岩质尖尖山断崖为天然屏障,距北墙约30--50米。北墙残长57米,底宽3--4米,残高5--7米,顶宽0.50--2米。依现状看,疑似有两次夯筑痕迹,墙体土质有别,内壁属黄土夯筑,底宽2--2.50米,村民在堡墙内侧处围筑有羊圈、驴圈;堡墙外壁为红黏土夯筑,底宽1--1.50米,遭削挖坍塌严重,底部有条便道,可通行三轮车。依地形地势来看,该堡平面略呈不规则长方形状。在西墙位置处依稀可辨青砖和块石铺就痕迹,痕迹长3米,残存青砖厚0.065米,宽0.16米。据当地群众讲,原西墙设有闇门,故有“闇门堡”之称,于二十世纪七十年代毁之。现堡内架设有光缆线(杨梢沟--三合村线098、099、100号)及农用线(沙河变116--杨梢沟线051号)。堡内现有圈养家畜的临时住户。地表散布有零星黑釉及酱釉瓷碗底足残片。据当地老人讲,原西墙可与通往靖远城的城墙连接,均于二十世纪六十至七十年代挖毁,今周围属大棚蔬菜地,遗迹无存。关堡在当时为人类生存、防御侵扰、防范民族仇杀、保护生息环境发挥了积极的作用。此次普查,初步认定为宋至明代修筑的边防关堡。

自然环境

地质:属陇西黄土高原的北部边缘,为第三系基岩裸露丘陵地形和黄沙土堆积的丘陵地质。

水文:堡北100米处的杨梢沟河属季节性洪水河,呈东西向流注于黄河。

动物:多有蚂蚁、蜥蜴以及黄鼠等啮齿动物。

土壤:黄土、红粘土(主要由红色砂岩风化后洪积红土母质发育形成,土壤碱性强)

植被:堡内地表裸露,沙化严重,西侧公路沿线栽植有白杨树,北侧沟沿上生长蒿草、冰草、沙蓬等旱生植物。

气候:属温带大陆性半干旱气候,冬春多干燥寒冷风沙大,雨雪稀少;夏秋季节多受东南季风影响,降水多而集中,气候温暖湿润。年平均风速介于1.1--4.8米/秒之间,年均气温8--9℃、降水量20--250毫米、日照112天,无霜期在130--170天左右。

地形地貌:该堡地处黄河北岸杨梢沟口,依杨梢沟口的尖尖山脚合围而筑,地势由东北向西南倾斜,黄沙土丘陵高低起伏,多被雨水冲蚀成沟槽状,地形变化较大,地表沙化严重,土壤碱性大,属河床砂砾层和红砂岩体地貌。地表薄层黄土覆盖,土质松软,易被冲刷。堡墙东侧地势较高;西侧地势较平缓;南侧有大片蔬菜棚地;北侧毗邻杨梢沟,沟沿上开垦菜地。另外,位于东南侧红砂岩层的半山崖上开凿有大小窨子13个,均属民清时期当地百姓为躲避土匪而开凿。

人文环境

居民状况:堡北200米处的杨梢沟北岸居民较为集中,人口稠密。

环境变化和主要环境问题:依北墙内侧建有牲口圈。

交通状况:堡西50米处有国道109线,北墙外侧底部处有条可通三轮车的便道。

产业状况:附近村民主要种植玉米及大棚蔬菜。

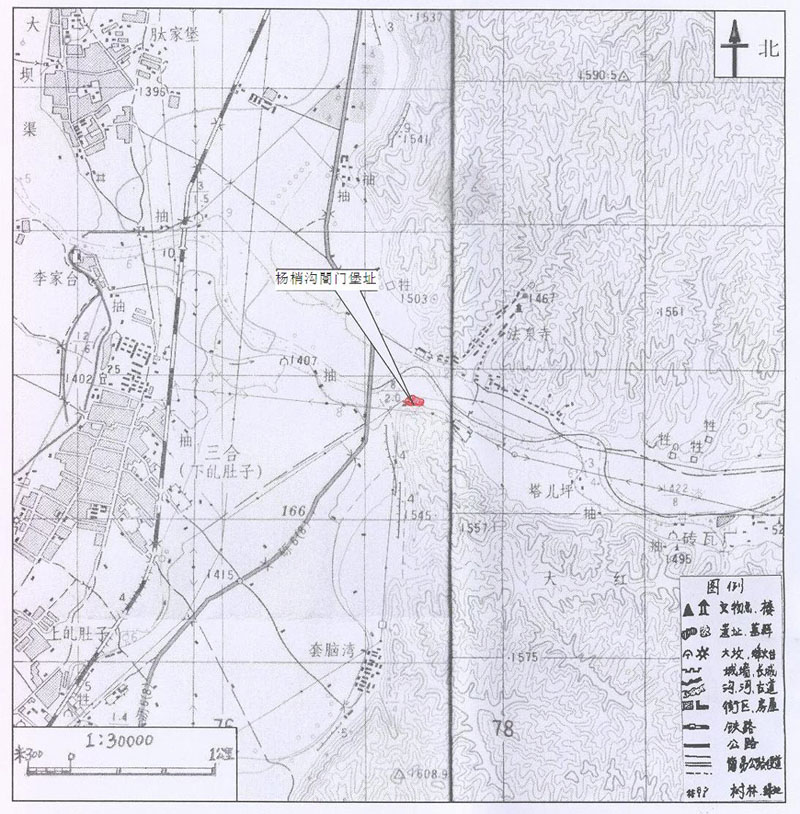

杨梢沟闇门堡址地理位置图

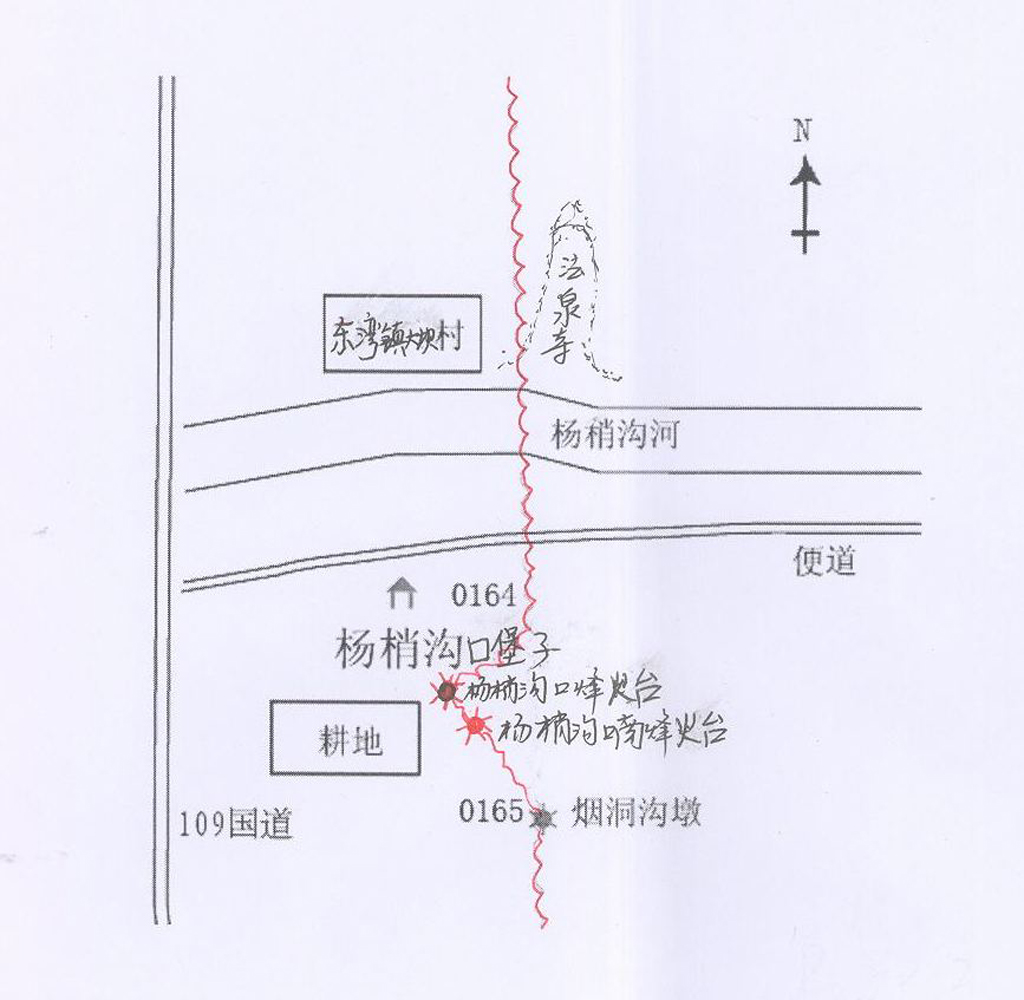

杨梢沟闇门堡址位置示意图

杨梢沟闇门堡址全景

杨梢沟闇门堡址北墙

杨梢沟闇门堡址暴露青石条

用户登录

还没有账号?

立即注册