小口山险三段

小口山险3段始于靖远县石门乡小口村南1.6公里无名沟口西北侧,至石门乡小口村南1.9公里无名沟口东南侧山腰部,为北向南略偏东走向,后又转呈西北-东南走向,随地势(微微隆起的山脊)蜿蜒上至山腰部的陡崖处而止,全长343米,分3个自然段。墙体为土墙,以黄土为主,掺少量的砾石夯筑而成,底宽9米,顶宽1--2.5米,高2.0--9米,断面呈梯形,底宽8米,高9米,顶宽2.5米,夯层厚0.08--0.12米。第一自然段长29米。保存状况较好,墙体高大宽厚,顶部平整,底宽9米,顶宽2--2.5米,高6.5--9米,墙体表面布满风蚀槽(形似月牙状)。起点处是洪沟,从山上携带的大量沙石,沉积于沟中,墙体外侧的洪沟崖边有窑洞和羊圈,末端断面约2米的墙体因底部被洪水冲刷,整体垮下靠于墙体,但未坍塌。 第二自然段长19米。墙体消失,被山洪冲毁,两侧的断面高大完整,底部立在露出的沙石层上。 第三自然段长295米,保存状况较好,墙壁表面布满风蚀凹槽,夯层外露,夯土内含砾石占30%,表面因砾石多而显得粗糙,墙随地势而筑,起伏较大,高度从9米-8米-7米-5米-3米-2米依次降低,向山腰延伸,越近山腰地势越高,墙体虽降低了高度,但整体越高,两侧是山坡,墙底风蚀呈凹槽,内侧的山坡底有洪沟,至中段墙体沿一凸起的小山包向上延伸,外侧是山坡向黄河岸边倾斜,距河岸约30--50米。 这段墙体将山口堵得严实密封,两条洪沟冲开的豁口,形如两扇开着的门。墙边山坡上有白釉和黑釉瓷碗碎片。

自然环境:

地质:靖远县地处陇西黄土高原的北部边缘,地质多为第四纪黄土覆盖层和石炭纪地层,祁(连山)、秦(岭)褶皱强烈,断层极为发育,断陷盆地及坳陷盆地的展布趋向都存在,黄土覆盖层厚且面积广,仅有小面积的岩石裸露;沟谷多呈V字形,山峰多为锯齿状,黄河沿岸为割切的黄河高阶地,为第三系基岩裸露丘陵。

水文:黄河流经这里,为两岸的农业和工业生产提供了充足的水源,也为建设梯级电站提供了有利条件;由于河道的深切,两岸农业的灌溉大多为提灌引水。

动物:山坡上有放牧的驴群,山上有野鸡,蛇、兔、鼠、沙蜥蜴等野生动物。

植被:山体为裸露的红岩石,有薄土层覆于表面,山顶植物极为稀疏,主要生长有野枸杞、碱柴(当地人叫红萱茅)、芨芨、骆驼草、梭草(短花针茅)、冷蒿等耐旱低矮植被,河岸两边局部的河湾地带有树木,田间地头以白杨、枣树、梨树为主。

土壤:栗钙土,成土母质,多为各种残积--坡积物和原生黄土状物质。

气候:当地气候属温带大陆性干旱气候,年平均气温为0℃-10℃,冬夏温差较大,夏季高温,冬季寒冷,干旱少雨,年平均降水量200毫米左右,年蒸发量为1700毫米,年无霜期171天。

地形地貌:这段墙处在黄河东北岸边的洪沟-(无名)沟口,墙体两端是高山,西北侧山脚边是洪沟,沟口呈扇面外张,呈倾斜的坡地延伸至黄河岸,沟两侧是高陡险要的石山,为迭加的红板岩石层,沟口正对黄河,黄河岸高峻陡直,河谷深切,局部岸堤岩石裸露,山崖顶部表面有薄薄的风化屑岩层覆盖,大部分山体基岩裸露。

人文环境:

居民状况:小口村庄分布于岸边的高山后一山湾内(这里四周环山,仅有一个洪水冲开的山口,宽约50米,小口村名由此而来),在山湾内和较开阔平坦的岸边开垦种地、栽树,常住人口约200多人,以农业生产为主。

交通状况:交通条件极差,从小口渡口(用船摆渡)过黄河,仅有一条村道(沙石路)沿山边崎岖而行,可到小口村。

产业状况:种植作物有小麦、玉米,经济作物有胡麻、大枣、枸杞、香水梨、杏、核桃等,由于耕地较少,大多实行枣粮间作和套种。

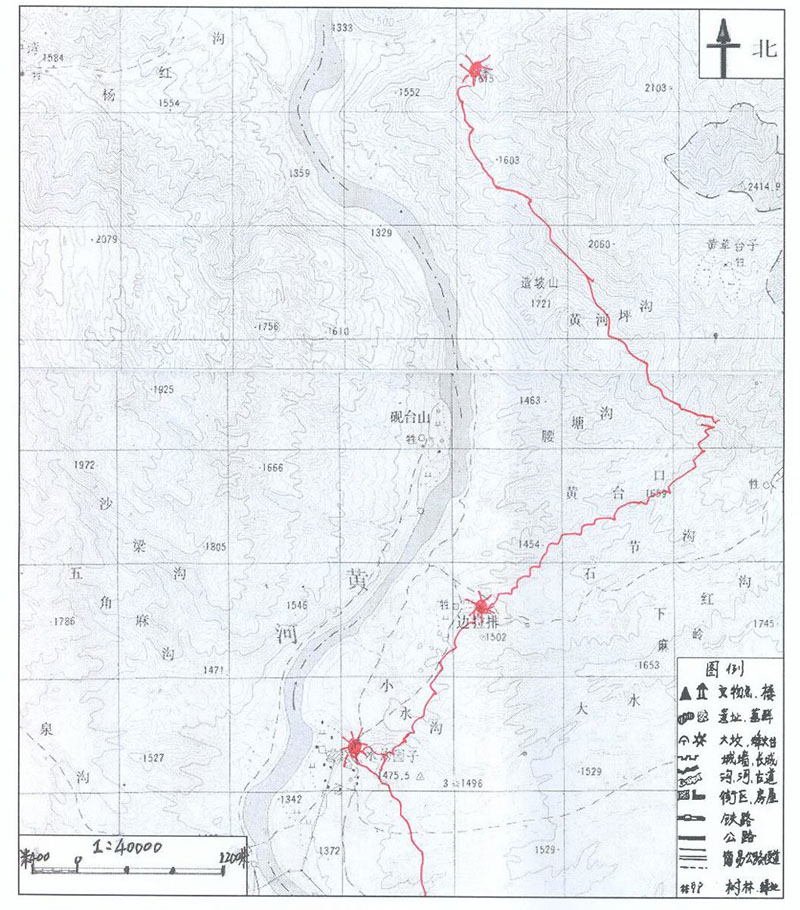

小口山险3段地理位置图

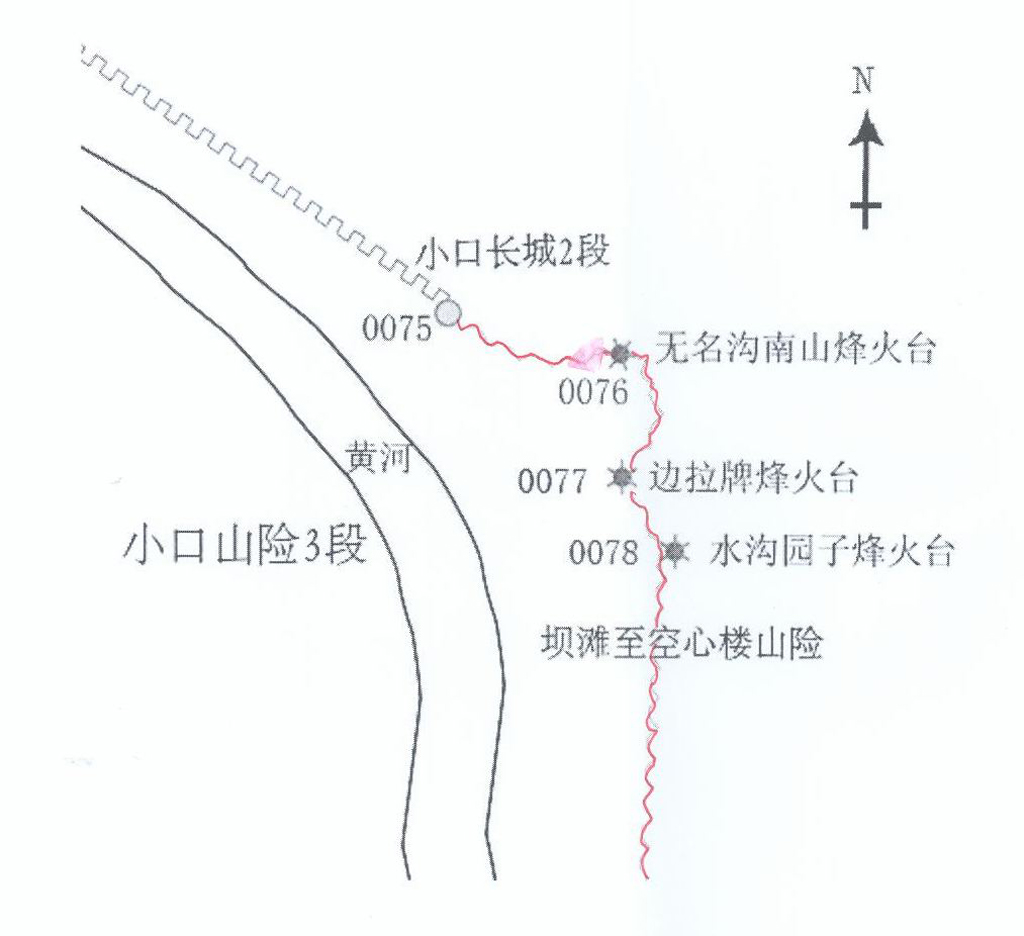

小口山险3段位置示意图

小口山险3段

用户登录

还没有账号?

立即注册