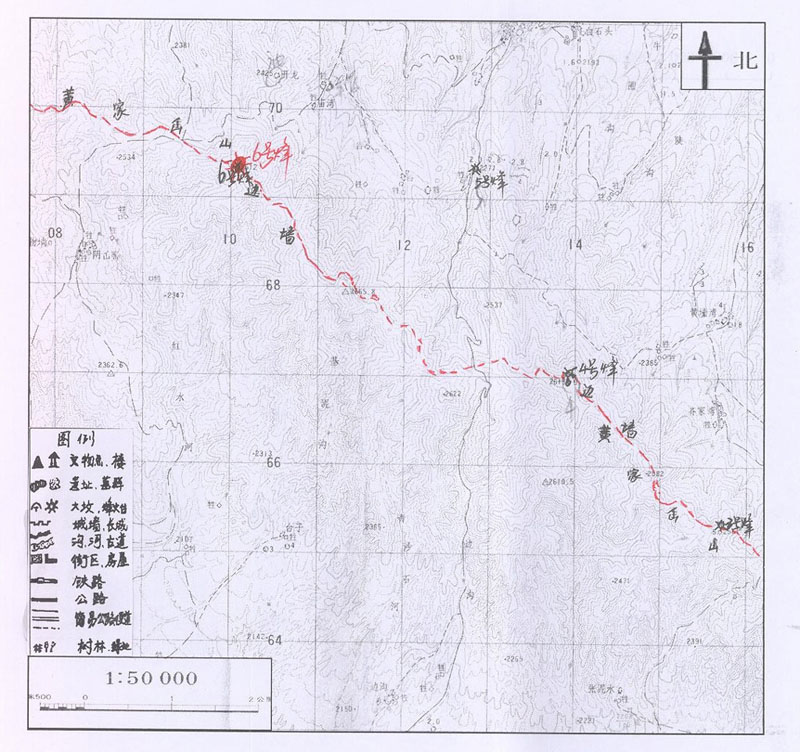

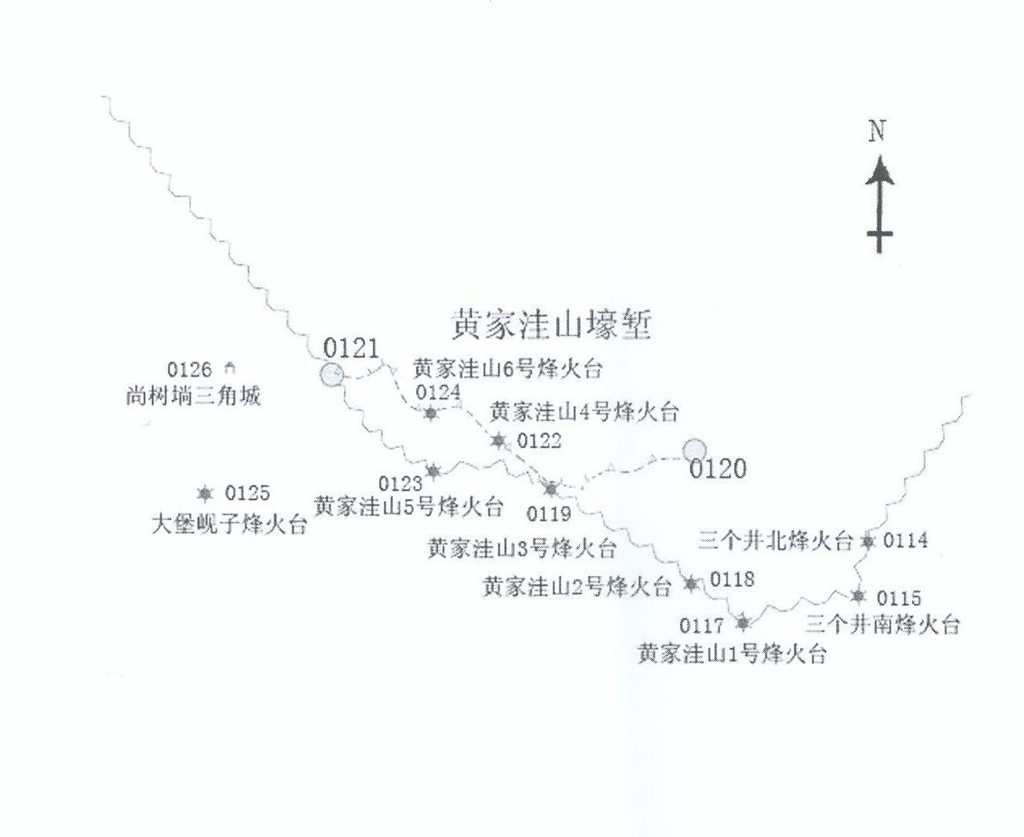

黄家洼壕堑遗址

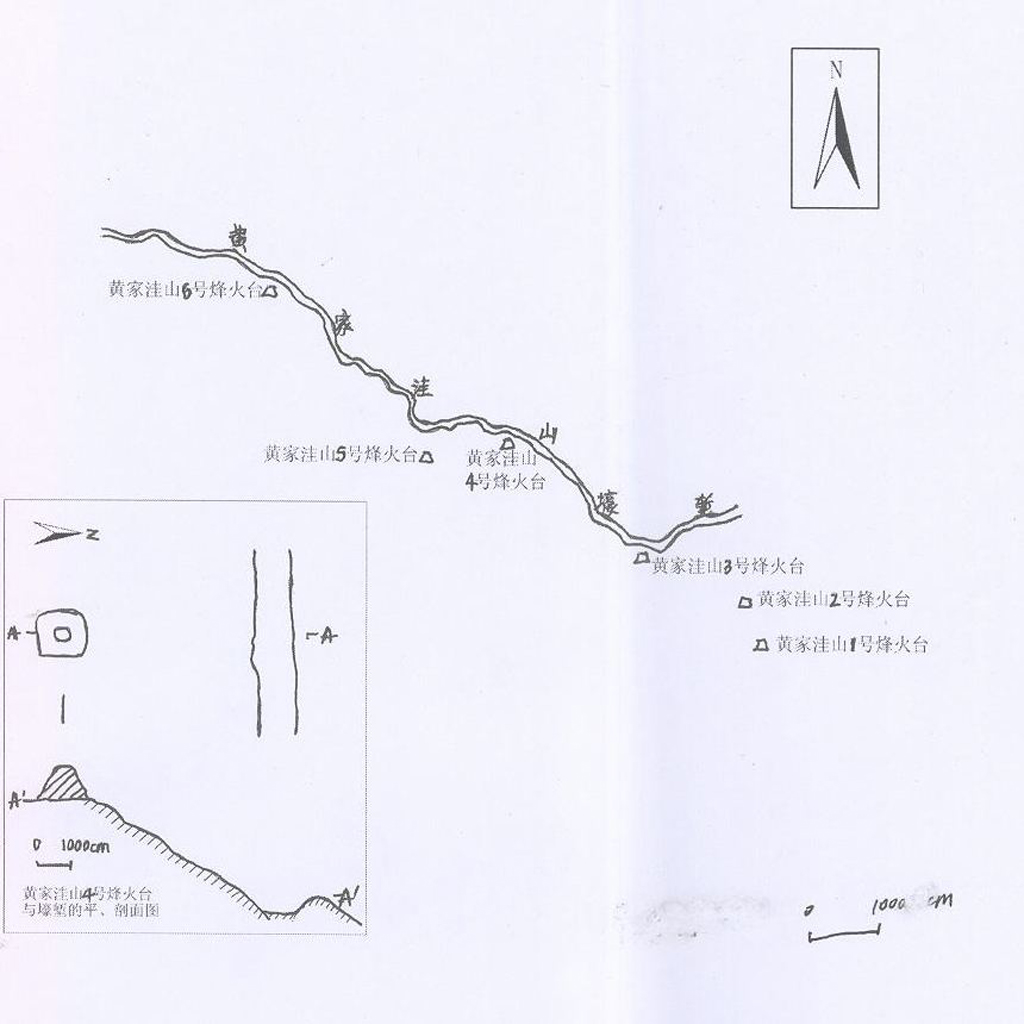

壕堑地处靖远县靖安乡开龙村南地势高峻的黄家洼北麓山坡。为明代所筑军事设施。地处黄家洼山巅北麓部分,走向清晰可辨,沿黄家洼山北麓蜿蜒而行,随山势高低起伏,若似游龙伏卧于山间,连绵不断,气势磅礴。依地势来看,在黄家洼山麓东南端,壕堑依山势渐入三个井沟垴,之后又随着三个井沟(该沟略呈东西走向)蜿蜒曲行渐入碱水沟(该沟略呈东北至西南走向),直至甘(肃)宁(夏)交界处的棉沙湾沟口。在黄家洼山麓西北端,壕堑依山势遂入五合乡上树埫村上湾东北1千米处的深沟内。整体来看,该段壕堑呈东南至西北走向。依托陡峻险要的黄家洼山体,在北麓近山巅顶部削挖壕沟,外侧堑垄采用削挖出的沙土堆积而成,壕堑截面略呈凹槽状。壕堑底宽3--4米,上宽7--8米,壕深2--3米,外侧堑垄呈土垄状。起自赵家庄南约1千米的三个井,止于上树埫村上湾东约1千米,全长14367米。在三个井沟脑的断崖处与自然冲沟相接,然后向西北沿着黄家洼山的北麓山坡缓缓弯曲向上延伸(在起点的沟边处壕堑被开垦为耕地,壕沟被填埋破坏长达30米),自西南向东北上至距黄家洼山3号烽火台30米处又逐渐向西北方向平行沿黄家洼山的东北侧山梁坡面延伸,山坡坡度较陡,坡的东侧1千米处是齐家湾。沿着黄家山脉北坡向西北经过黄家洼山4号烽火台、5号烽火台、6号烽火台,又沿黄家山西侧山坡向下延伸至尚树埫村上湾东北1千米处的山崖沟沿与自然冲沟相接。修制比较规整,现存壕深2--3米,底宽3--4米,口宽7--8米,壕堑外垄遭风沙侵蚀、雨水冲刷已呈土垄状,壕沟深2--3米,外侧毗邻山坡,山坡陡峭难攀,外垄上每隔一段不等距离有大小不一的石块堆积,壕沟内侧紧邻山脊,壕沟受雨水冲刷及风沙掩埋严重,壕沟及土垄上长满杂草,其根系对土壤遭风蚀流失起到了一定保护作用。

自然环境

地质: 沙岩地质、砾岩地质、变质石质、碳酸页岩地质。

地形地貌:属陇西黄土高原的西北边缘,白银市的东部,地表黄土覆盖较薄的岩石山区地貌。壕堑地处东南至西北走向的黄家洼山脉的东北侧山坡上,距山脊不足50米,山坡北侧是陡峭的山坡地和深沟,海拔在2000米以上。东侧有马家湾、齐家湾、黄壕湾,西邻尚树埫的上湾,西南紧邻山脊,翻越山脊的西南侧是岩石裸露陡峭的山坡和深沟。壕堑沿黄家洼山东北侧呈弧形延伸。

水文:附近无河流,山脊两侧仅有自然冲沟,雨季多暴发洪水。

动物:有驴、骡子、牛、羊、兔、山鸡、鼠类等啮齿动物和蜥蜴等爬行动物,还有蚂蚁、蝗虫、甲壳虫等。

土壤:黄沙土。

植被:植被覆盖较好,是当地的主要牧场,生长有蒿草、棱草、防风、冰草、沙蓬、芨芨草、骆驼草和低矮杂草。

气候:属温带大陆性半干旱气候,气候特点是光照充足,多风少雨,气温变化主要是由海拔高低而引起;冬春干燥寒冷,风沙大,雨量上,夏秋雨量较多,年降水量约在180--450毫米之间,风速在1.10--4.80米/秒之间,旱灾、风灾、冰雹是本地区的主要灾害。

人文环境

居民状况:居民居住分散,仅有转场放牧的流动牧民,村民全迁至北20公里的兴电灌区。

交通状况:远离公路,交通闭塞。北连南北流向的马沙河中有一砂路靖远--红会的便道从北坡盘旋穿越洼之西侧。

产业状况:以牧业为主,种有少量小麦、玉米。

黄家洼壕堑遗址地理位置图

黄家洼壕堑遗址平面分布示意图

黄家洼壕堑与相关遗存平面示意图

黄家洼山壕堑遗址4号烽火台西段走向

黄家洼山壕堑遗址走向之二

用户登录

还没有账号?

立即注册