石门小口古道遗址

石门小口古道遗址位于靖远县石门乡小口村北7.5公里黄河东岸小口古渡遗址东,对岸为景泰县境索桥古渡。明代修筑。古道沿平(凉)固(原)大道经新堡子川进入平川境内后,经裴家堡址(今靖远县石门乡)、哈思堡(今靖远县石门乡小口村)由东向西蜿蜒于坡地、沙河、平原、山巅之上,到达黄河东岸的山顶后,依山势呈“之”字形盘旋而下通向河岸边,从小口古渡渡河通往河西走廊。至清·康熙以前此路仍通,后多循六盘山西路而行,此道渐驰。现残存石门小口古道从黄河东岸至小口村北东古道河东岸至小口村北东埫沿的一段,为砂土路,走向明显,长约1500米,最宽处约3.5米,最窄处2.2米,道中心残存0.3米深的凹状槽,两侧有车辙的痕迹,现仍作为通往索桥古渡口的通道一直沿用至今。据古渡口南山坡上竖立的《山陕修路碑》载:清乾隆四十三年以山西商人胡正宽为首的山、陕两省、七府、三州、三十县商贾180余号为修哈思吉堡通山路和索桥渡捐资银两之始末,碑阴为捐资者姓名。该石碑是记述商贾捐银补修渡口及道路的歌功颂德碑,现保存较好,是研究明代商业和交通的实物史料,具有重要的历史和艺术价值。

自然环境:

地质:靖远县地处陇西黄土高原的北部边缘,地质多为第四纪黄土覆盖层和石炭纪地层,祁(连山)、秦(岭)褶皱强烈,断层极为发育,断陷盆地及坳陷盆地的展布趋向都存在,黄土覆盖层厚且面积广,仅有小面积的岩石裸露;沟谷多呈v字形,山峰多为锯齿状,黄河沿岸为割切的黄河高阶地,为第三系基岩裸露丘陵。

水文:黄河在古道西山脚下呈南北流向。

动物:有野兔、老鼠、野鸡、沙蜥蜴等。

植被:主要有碱柴等底矮灌木和多根葱(羊胡子)、猪毛菜(茨蓬)、烟葫芦、驼骆蓬、碱蓬、马芽茨等草本植物。因干旱少雨植被稀疏。

土壤:栗钙土,成土母质,多为各种残积-坡积物和原生黄土状物质。

气候:属温带干旱大陆性气候,干旱少雨,风沙大。年均气温8.2℃,年均降水量180毫米,全年日照为2725小时,无霜期130--160天。

地形地貌:古道修筑于石门乡小口村北,黄河东岸的山顶,西隔黄河与景泰索桥堡相望,北侧为窎窎坡烽燧,古道从东山岩石陡坡呈“之”字形通向河岸边,两侧为两大冲沟,呈东西流向,由于河床(水)深切,加之洪水冲刷,冲沟两侧形成陡崖,粗质山体岩石多露。四周为群山沟谷,地貌属冲积河谷地带,河谷深险,沟谷纵横。

人文环境:

居民状况:古道东南5公里处为哈思吉堡,此处自汉代丝路开通之后,即为丝绸之路渡河段最便捷的路径。临近小口村的哈思堡遗址和哈思隍爷庙遗址,古道西北黄河东岸有一户村民

环境变化和主要环境问题:无。

交通状况:古道沿山沟,越山岭,蜿蜒通至石门乡哈思村,一直沿用至今,但道路崎岖坎坷,车辆极难行走。现从哈思吉社通往黄河边的便道是在索桥古道的基础上修建的。

产业状况:农作物主要有小麦、玉米等,养殖业主要为牧羊。

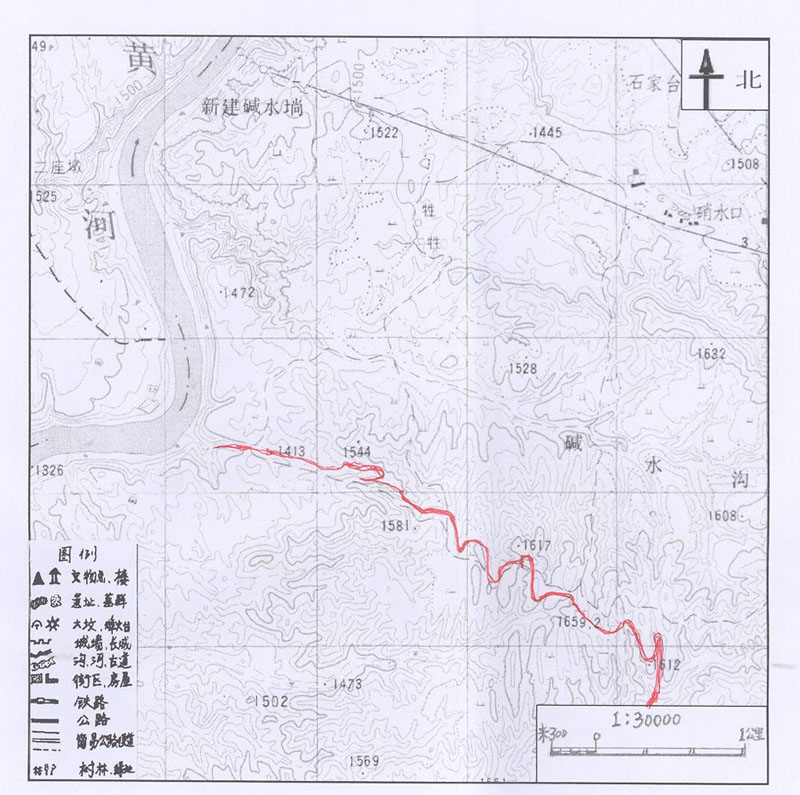

石门小口索桥古道地理位置图

石门小口古道遗址局部图1

石门小口古道遗址局部图2

用户登录

还没有账号?

立即注册