白银露天矿旧址

白银露天矿遗址位于白银市区西北15公里处,矿区占地总面积913.40万平方米,其中一采场和二采场占地面积136.88万平方米。地理位置东经104°11′—104°19′、北纬36°36′—36°40′之间。被称为“白银第一爆”的露天矿一号坑大爆破于1956年2月开始,历时10个月,掘进巷道1.18万米,药室473个,开发方量4.91万立方米,充填巷道4780米,消耗炸药1056万吨,总费用2133.7万元。大爆破于1956年7月19日、11月15日、12月31日分三次进行,共完成爆破石量903.10万立方米,是国内首次大规模爆破工程。

由于保护资金匮乏,露天矿遗址现无任何保护措施,面临失去原有风貌的可能。

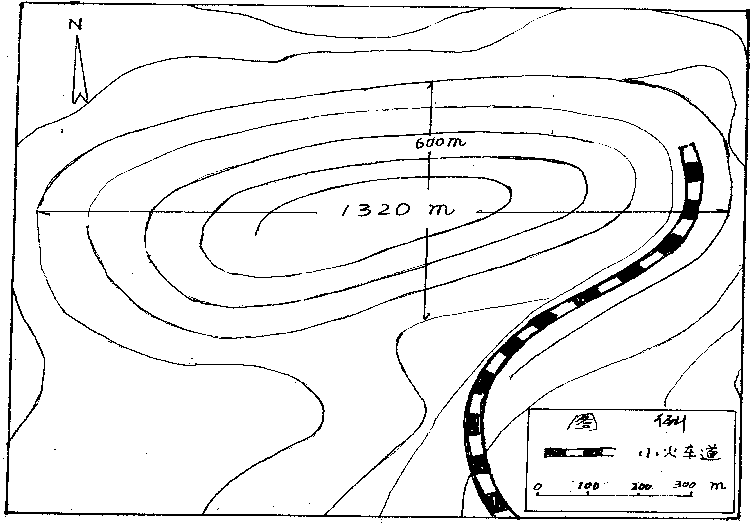

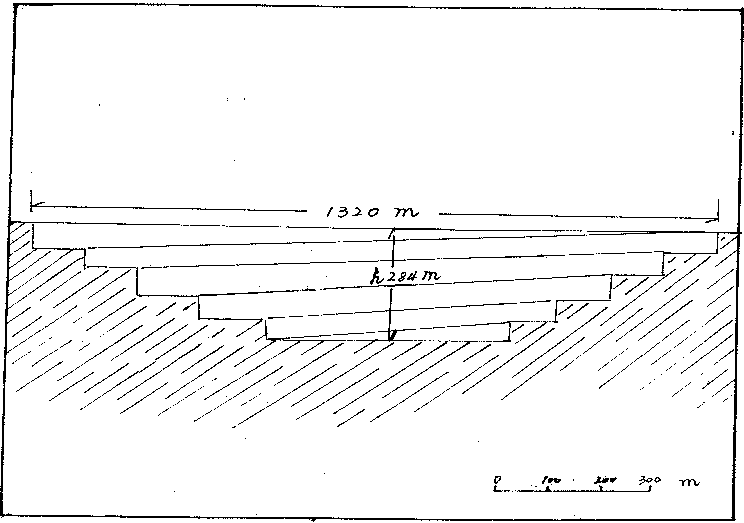

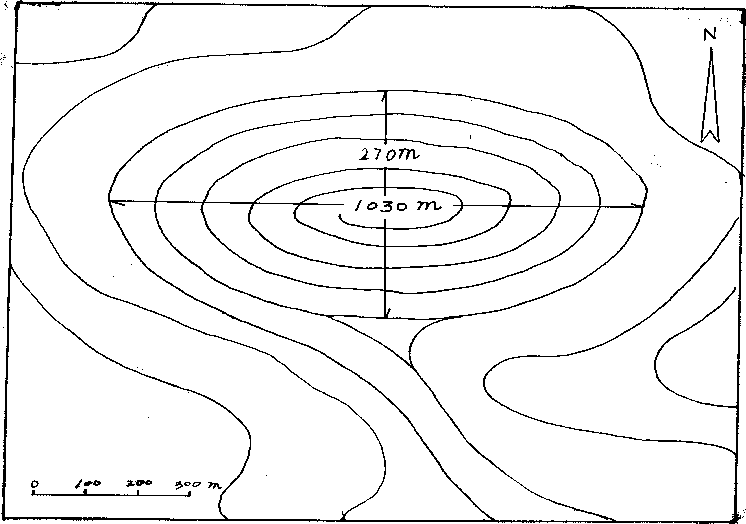

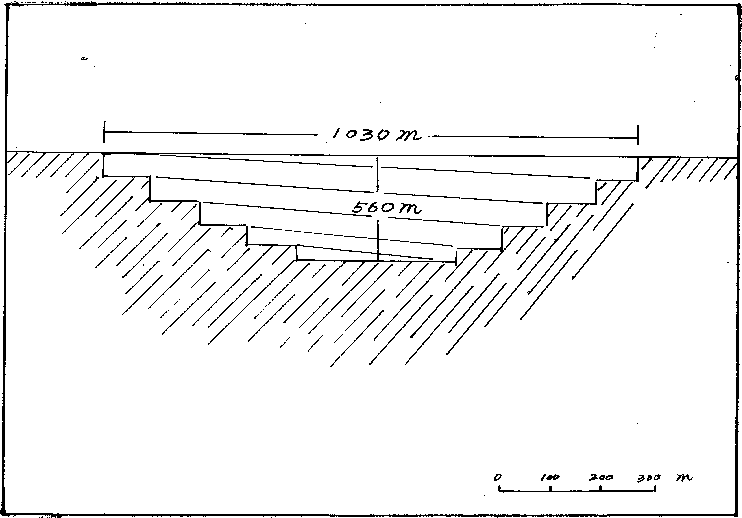

一采场(一号坑)上部长度1320米,宽度600米,最大深度284米,最终坑底标高1638.5米,最终边坡角42--45度;二采场(二号坑)上部长度1030米,宽度560米,最大深度270米,最终坑底标高1664米,最终边坡角40--46度。1997年露天矿遗址被开辟为省级爱国主义教育基地,年平均接待游客350余人次。露天矿遗迹是矿业开发过程中遗留下来的踪迹和实物,是人类矿业活动的历史见证,也是一种重要的历史文化遗产,是当今世界自然与文化保护方面的一项重要内容,具有重要的科学研究、科普教育功能和旅游观赏价值。

露天矿开采33年,其中一号坑从1956年2月至1984年6月,二号坑从1956年2月至1988年4月。共完成采剥矿岩1013亿立方米,提供铜矿石6634万吨,含铜金属82.20万吨;采出黄铁矿436.40万吨。产值达39.08亿元。露天矿1988年4月闭坑。

自然环境:白银露天矿旧址地处陇西黄土高原西北边缘,地形变化的总趋势是西北高、东南低,矿区一般山岭高度为海拔2000米左右,主要工业场地标高为1840米。矿区为石质土土类,大部分岩层裸露,仅有10-15厘米厚粗骨性土层,植被覆盖度20%左右。属典型的大陆性气候,干旱少雨,温差变化大,年最低温度26℃,最高温度37℃,平均气温7.9℃,月平均温度最高的7月为21.7℃,最低的元月为零下8℃。冬春两季多西北风,最大风速每秒25米。年平均降雨量202毫米,蒸发量2004.1毫米,年日照时数为2601.8小时,无霜期170天。植物主要有针茅、芨芨草、骆驼蓬、铁杆蒿、冰草、沙蓬、盐生草、沙柳(红柳)、白刺、枸杞等。人工植被多以榆树、槐树、白杨树等为主。野生动物哺乳类有:野兔、鼠类(砂鼠、跳鼠、仓鼠,二十世纪八十年代末期以来,北方草原鼠南下,出没于城乡);鸟类有:鹰、麻雀、猫头鹰;昆虫类主要有:蝶、蚁、蛛、蝇、蚊、蝗等;爬行类有:蜥蜴(麻蜥、砂蜥)、蛇等;两栖类有:青蛙、癞蛤蟆等。

人文环境:矿区有铁路和公路与失去相连,东南5公里处为白银公司冶炼厂,西为白银区武川乡宋梁村,矿区四围建有50余栋楼房和平房(时为生产、生活、办公、住宿等所用),部分现仍被白银公司深部铜矿使用,部分已废弃。两坑东侧建有纪念碑两个,年接待游客350余人,接待爱国主义教育参观学生1000余人。白银区是白银市的政治、经济和文化中心,是汉族聚居、少数民族散杂居的地区,有汉、回、满、蒙、土家、苗等22个民族,总人口27.78万人,其中城市人口20.92万人,农村人口6.86万人。除汉族以外的21个少数民族人口4817人,占全区总人口的1.73%。区内有道教、佛教、伊斯兰教、天主教和基督教五个宗教,除道教之外,其他各教均系国际性的宗教。地区生产总值年均增长13%以上,达到124亿元以上;大口径预算收入和地区生产总值同步增长;城市居民人均可支配收入年均增长8%以上,超过12600元;农民人均纯收入年均增长6%以上,超过4686元。

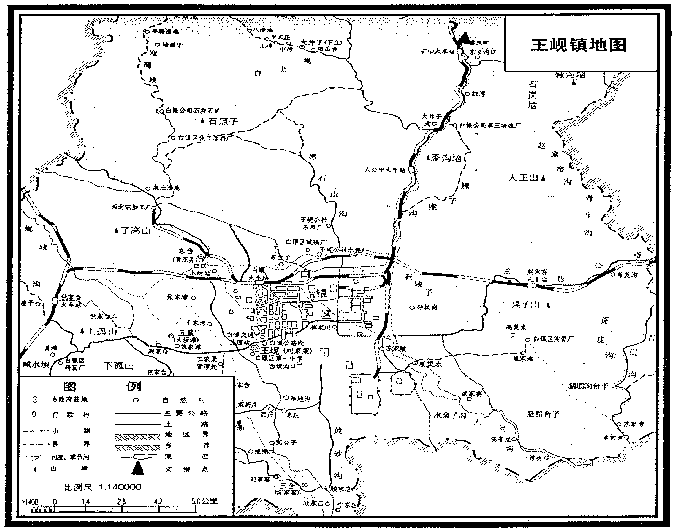

白银露天矿旧址地理位置图

白银露天矿旧址一采场平面示意图

白银露天矿旧址一采场刨面示意图

白银露天矿旧址二采场平面示意图

白银露天矿旧址二采场刨面示意图

白银露天矿旧址一采场近景

白银露天矿旧址一采场纪念碑

白银露天矿早起开采工具电铲

白银露天矿旧址二采场近景

用户登录

还没有账号?

立即注册