寺儿湾石窟

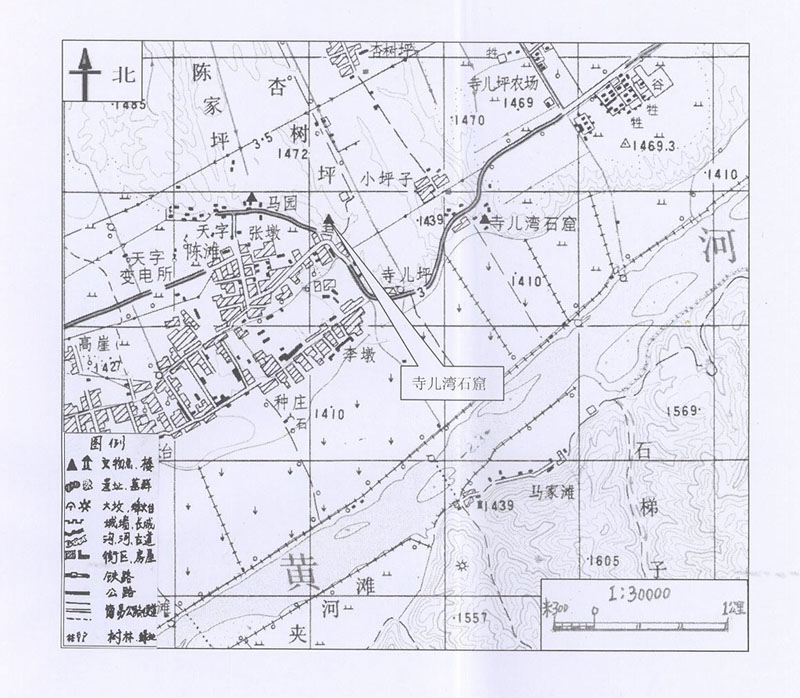

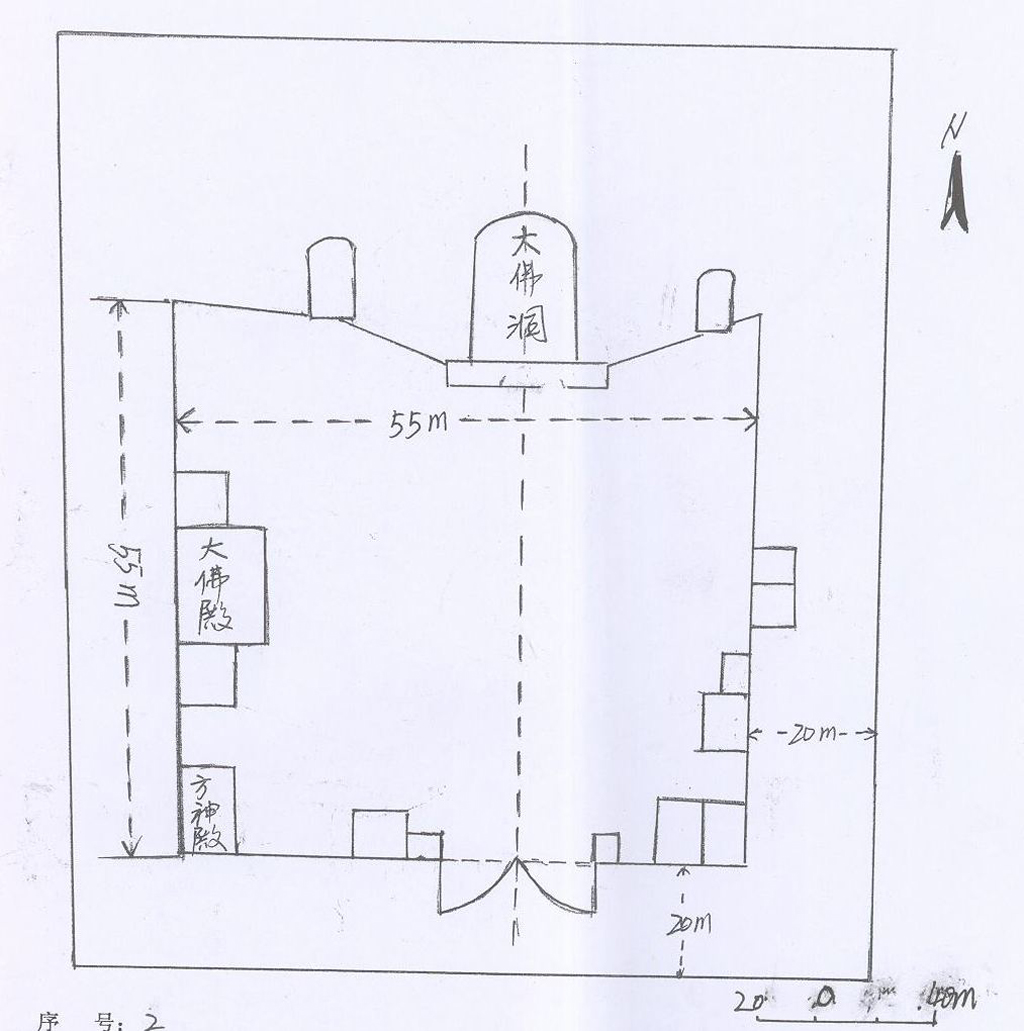

寺儿湾石窟原名红罗寺,位于靖远县北湾镇天字村寺儿湾社,距县城约20公里。寺院坐东向西,东西长65米,南北宽55米,占地面积约3575平方米。院内除现存石窟外,还有二十世纪八十年代以来重修的山门、大佛殿、观音殿、斗战圣佛殿、地藏王菩萨殿等仿古砖木结构建筑和地藏王菩萨洞窟。

“文革”期间,由于石窟原为寺儿湾生产队粮食仓库,未曾受到红卫兵的冲击,造像才得以保存下来。其造像经历代彩饰,造型精美,形象生动,神态各异,栩栩如生,堪与敦煌莫高窟唐代造像相媲美,具有较高的历史价值和艺术研究价值。

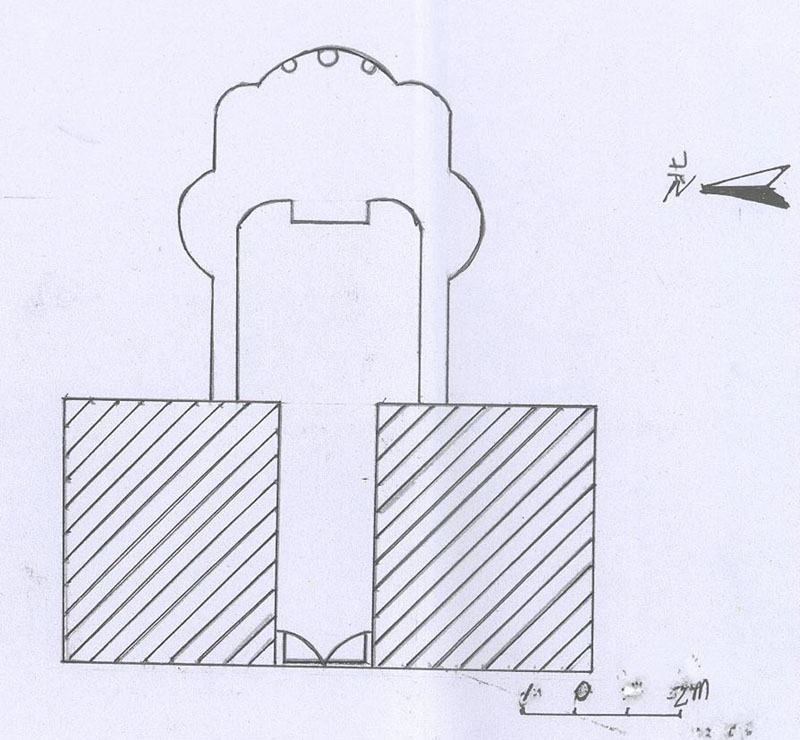

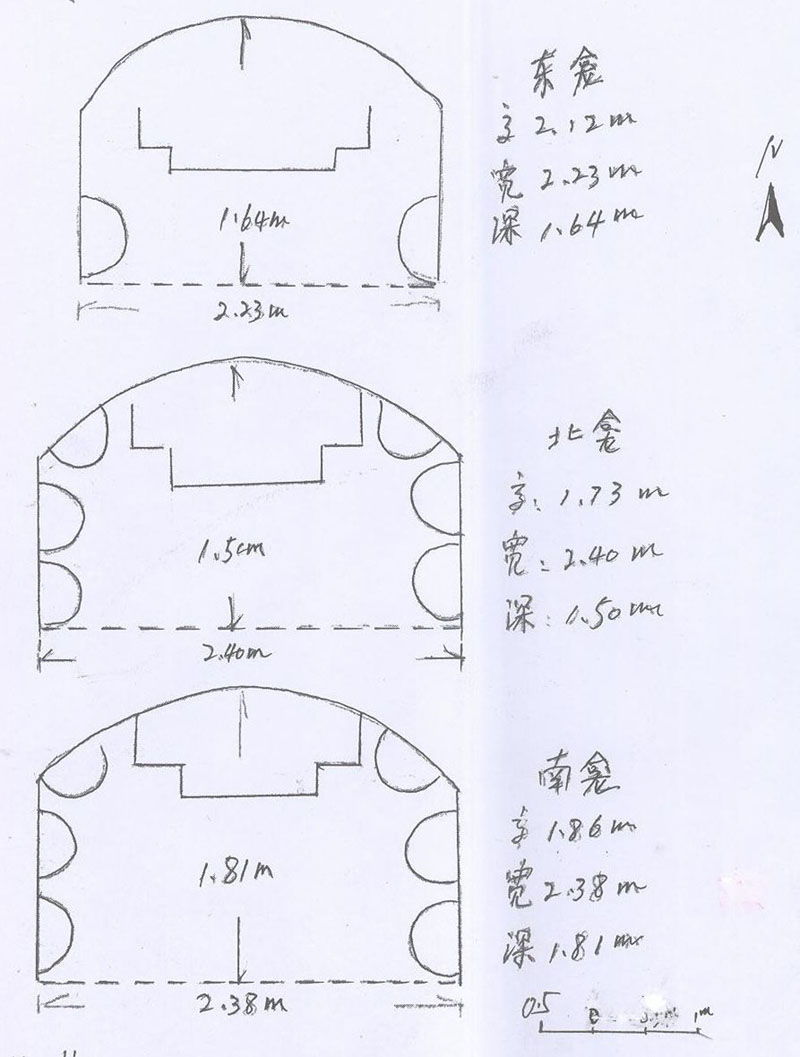

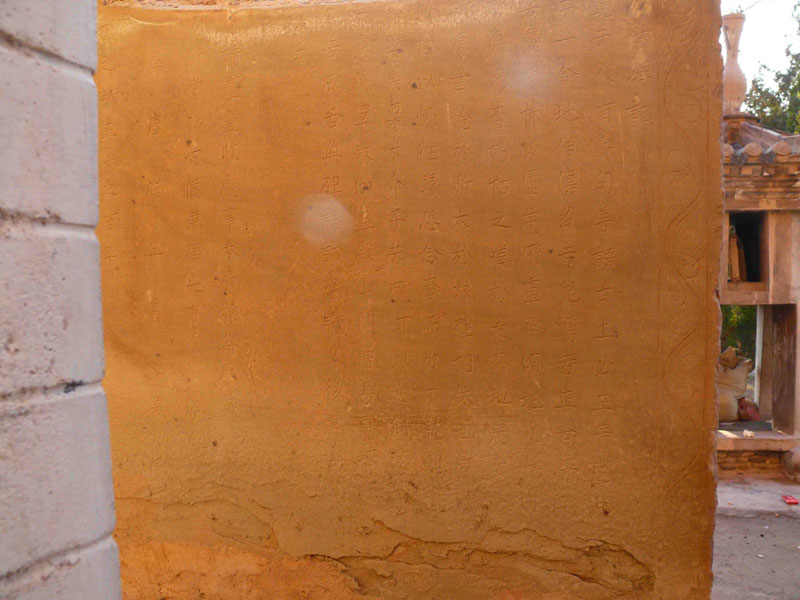

创建于唐代,原有六窟,因炸山取石毁去五窟,现仅存一窟。窟门为砖拱通道砖基座结构,上建有木结构阁楼一座。据洞窟现存残碑《古刹与碑记》考证,阁楼为清·康熙十二年(1673年)增建,清·嘉庆元年(1796年)重修。石窟开凿于红砂崖壁上,坐东面西,窟深6.1米,宽4.55米,高4.26米,为平顶三面开龛式,大小佛龛30个,有圆雕、浮雕石胎泥裹造像即释迦、伽叶、阿难、观音、天王、力士、十八罗汉等66尊。窟顶及两侧有部分因烟熏而模糊不清的壁画。阁楼平面呈长方形,面宽三间8.15米,进深4.9米。明次间装隔扇门,南北两面砖砌。为歇山顶重檐木结构,前檐四柱露明,檐下斗拱为三彩单昂,飞檐高挑,顶覆筒瓦,脊饰、垂兽皆备。

自然环境:

地质:属陇西黄土高原的北部边缘,地质多为第四纪黄土覆盖层和石炭纪地层。

水文:东南约1500米处有黄河,约800处有靖丰渠北干渠长年流淌,东距中堡提灌工程干渠约3000米。

动物:野兔、黄鼠、蜥蜴、蚂蚁等,居民主要畜养鸡、猪、羊等。

土壤:红砂岩、黄绵土。

植被:区域内植被较好,多数地表杨树、槐树、果树、松树、柏树等,村民种植小麦、玉米、蔬菜等植物。

气候:该区域属温带半干旱气候。冬春干燥寒冷,风沙大。夏季、秋季降水略多。年平均气温8.9℃,一月为零下7.7℃,七月为22.6℃,年平均风速1米/秒。年降水量240毫米,蒸发量1623毫米。年日照时数2620.9小时,无霜期165天。旱灾、风灾、冰雹是本区的主要气候灾害。

地形地貌:墓地建在黄土覆盖的黄河一阶台地上,阶面平坦,石窟开凿在不规则形的红砂岩上。依山面水,西南部地势平坦,视野开阔,均为黄河滩地,远处丘陵连绵起伏。东依寺儿湾坪寺儿坪农场水浇地,终年灌溉,寺院及其南部的河滩地盐碱化程度严重。

人文环境:

居民状况:西临北湾镇天字村寺儿湾社,多以当地传统民居为主,区内人口居住集中。

交通状况:南临东西向的靖北公路。

产业状况:以农业和养殖业为主,种植主要作物有玉米、小麦、蔬菜、瓜果等,养殖鸡、猪等。

寺儿湾石窟地理位置图

寺儿湾石窟总平面分布图及建设控制地带范围图

寺儿湾石窟平面图

寺儿湾石窟深龛平面图

寺儿湾石窟全景

寺儿湾石窟外景

寺儿湾石窟造像局部

寺儿湾石窟造像十八罗汉局部

寺儿湾石窟残碑碑阳

寺儿湾石窟残碑碑阴

用户登录

还没有账号?

立即注册