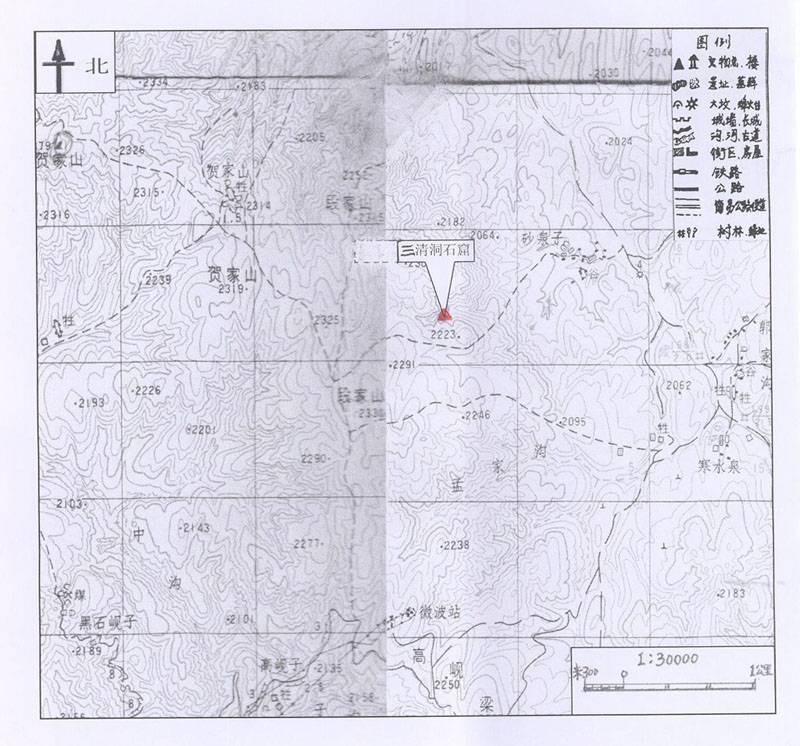

三清洞石窟

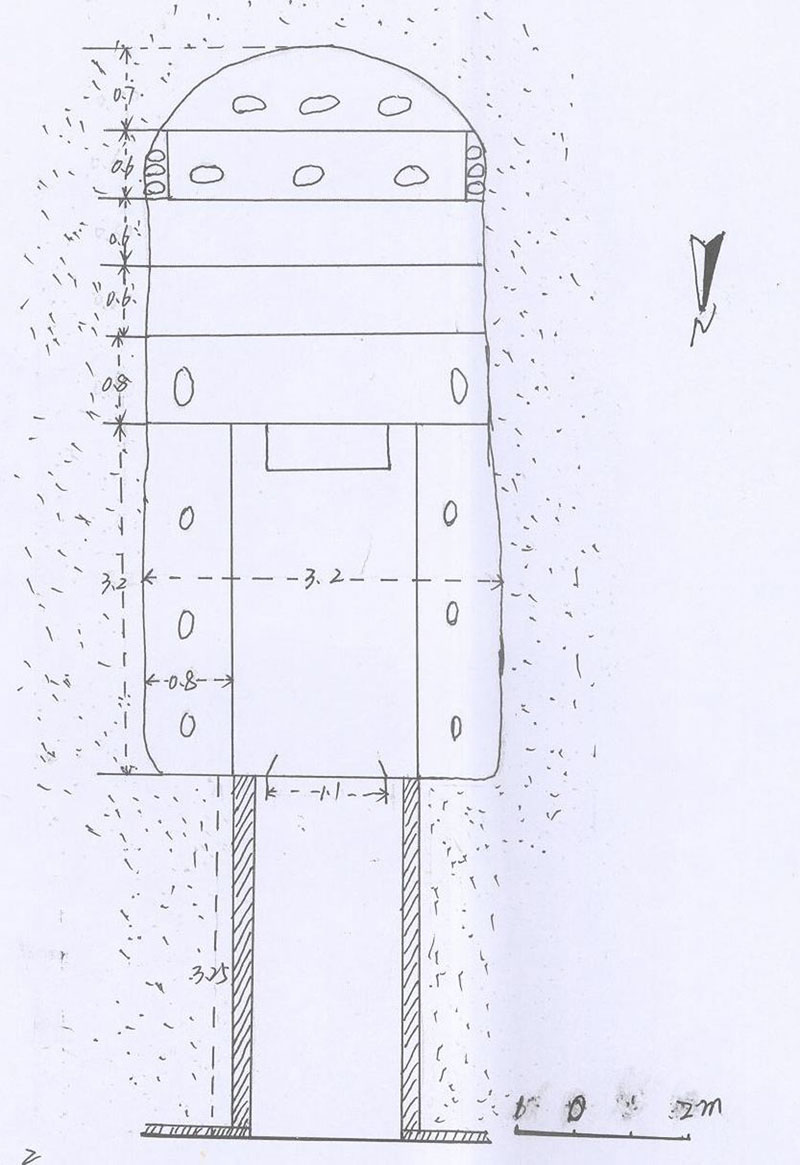

三清洞石窟又名禅堂崖石窟,位于靖远县五合乡许圈村沙泉子社西石龙山(即段家山)南麓山腰,海拔两千二百多米。石窟东靠青石崖,西侧一南北向的山水沟直通白崖河沙河,南为一宽缓山梁,北接段家山。石窟为天然石洞,经人工修凿而成,坐北面南,砖拱洞门,门道深3.55米,宽1.1米,顶部开有天窗。窟宽4.8米,通进深11米。窟内三面开龛,正面为五层龛,龛内塑有三清、玄武、雷公、祖师及四大天王造像,皆为二十世纪八十年代所塑。现窟对面山上残存清·康熙二十四年(1685年)五月《重修碑记》和康熙年间《广种福田碑》两通,碱蚀严重。据《重修碑记》所载:“打拉赤迤北四十里许名禅堂崖,傍有石洞,宋代以来古刹也。”此证石窟应开凿于宋代,历代均有填建维修,为道教圣地。1988年10月29日公布为县级文物保护单位。

自然环境

地质:属陇西黄土高原北部边缘,为第四纪黄土覆盖层和石炭纪地质层。

水文:其地下水位较高,多处呈泉状溢出,西侧有一条自然冲沟,随着降雨集中多发生洪水。

动物:多有蚂蚁、蜥蜴及野兔、黄鼠等啮齿动物。

植被:植被稀疏,周边多开垦耕地,沟坡地带主要生长蒿草、冰草、沙蓬及骆驼蓬等旱生植物。

土壤:黄土、栗钙土、灰钙土,南侧4公里的磨子沟沙河出露质地粘重红土。

气候:属温带大陆性半干旱气候,冬春多干燥寒冷风沙大,雨雪稀少;夏秋季节多受东南季风影响,降水较为集中,气候温暖湿润。年均气温7--8℃、降水量310毫米、日照112天,无霜期在130--170天。

地处五合乡白崖河村沙泉子社西段家山南麓山腰,东北为青石崖,西侧一南北向的山水沟直通白崖河沙河,其地貌为折皱地带的沟谷地段,整体地势西南高,东北低。

地形地貌:受地壳运动影响,山体由褶皱断块隆起形成,大致为西北至东南走向,沟壑交错,地形复杂。山间沟谷多遭洪水冲蚀呈“∨”字型,山崖及沟沿处岩石裸露,易脱落坍塌,山坡地势较为平缓。

人文环境

居民状况:东侧的白崖河砂河有一条通往卧龙山及从大水沟进入平川的丝路古道,北侧有苍龙山雨霖寺,四周民居稀少,当地村民均迁往北10多公里的兴电灌区。

交通状况:石窟西有一羊肠小道通白崖河砂河内砂路,崎岖难行。

产业状况:以农业为主,种植作物主要有小麦、洋芋等。

三清洞石窟地理位置图

三清洞石窟平面图

三清洞石窟远景

三清洞石窟近景

三清洞附近“广种福田”碑

三清洞石窟前“重修三法教主碑”

用户登录

还没有账号?

立即注册