刘家寺石窟

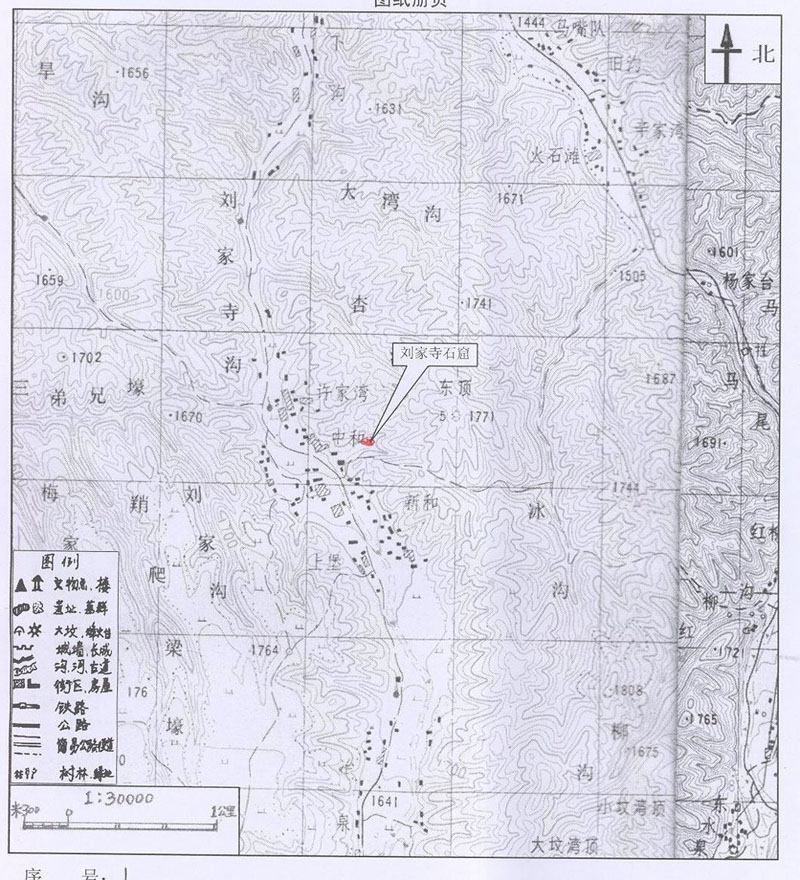

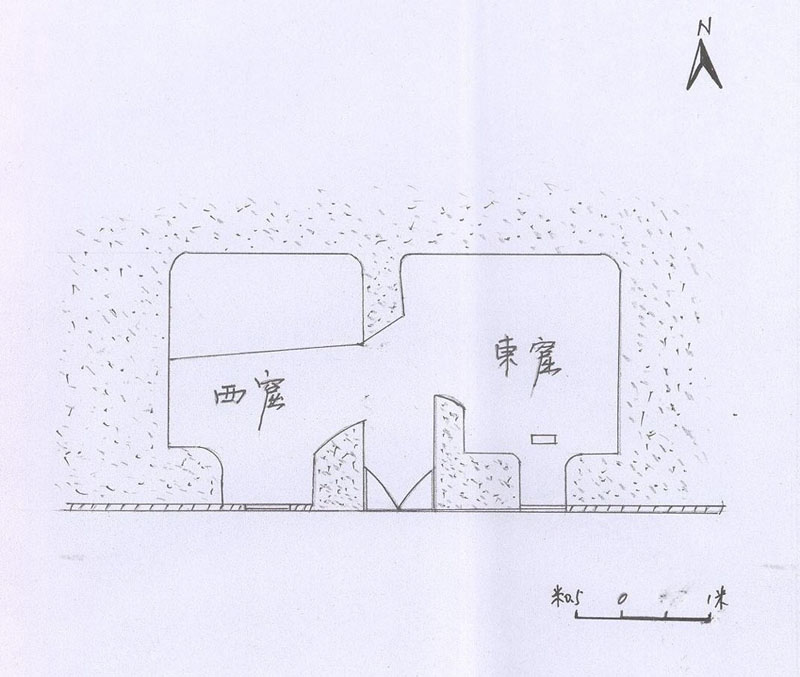

刘家寺石窟,原名三清洞,位于靖远县双龙乡刘家寺村,开凿于沙河东岸红砂沉积岩石上,刘家寺佛寺东侧,坐北向南,背山面坡,占地20平方米。始创明代,清代增修。据《康熙靖远卫志》载:“在卫北一百五十里,岩崖间有洞,深数寻,非攀援莫至,壁上绘刻佛像,中供有孔子金字神牌”。石窟平面为不规则长方形,进深3米,宽5米, 中心柱紧抵窟顶,将石窟隔为东西两窟,并于前墙设两圆形棋盘窗。东窟高1.06米,宽2.35米;西窟高1.6米,宽2.2米,两窟正面开龛,四壁满绘道教护卫及灵官等画像,面积260平方米,共分7组,5尊神像,壁画构图层次分明,人物形象传神。最引人注目的是西窟窟顶中心凿为浅锅底形,内圈绘祥云图案,外圈为八卦及八卦符号图案,布局对称严谨,线条流畅,色泽古雅大方。

自然环境

地质:地处陇西黄土高原的北部边缘,地质多为第四纪黄土覆盖层和石炭纪地层,祁(连山)、秦(岭)褶皱强烈,断层极为发育,断陷盆地及坳陷盆地的展布趋向都存在,黄土覆盖层厚且面积广,仅有小面积的岩石裸露,为第三系基岩裸露丘陵。

水文:山脚下的双龙乡双龙村属井泉灌区。石窟西侧山脚下为刘家寺沟(砂河),泉水流量随季节变化长年流淌,夏季多泥石流;在石窟寺的东北10公里处为黄河。

动物:主要有野兔、老鼠、野鸡、沙蜥蜴等。

植被:因干旱少雨植被稀疏,主要有碱柴等底矮灌木和多根葱(羊胡子)、猪毛菜(茨蓬)等草本植物。

土壤:红砂土、红砂岩。

气候:属温带干旱大陆性气候,干旱少雨,风沙大。年均气温8.2℃,年均降水量180毫米,全年日照为2725小时,无霜期130--160天。

地形地貌:石窟开凿于双龙乡刘家寺村沙河东岸高7米的红砂岩峭壁上,东接刘家寺佛寺,西临南北向的刘家寺沙河,东靠大山,西为双龙乡双龙村。属剥蚀丘陵构造地貌,在红砂岩峭壁底部的泥岩夹层中,因差异性风化作用,四周形成一条深0.3米的凹槽。

人文环境

居民状况:石窟西侧山脚下为双龙乡双龙村,人口相对集中,汉族聚居,保护区内有4户居民。

交通状况:石窟西侧山脚下为双永公路,连接县城和双龙乡,可通景泰县城。

产业状况:由于耕地较少,主要依靠泉水灌溉,大多实行枣粮间作、小麦玉米、黄豆、马铃薯套种,以提高土地的利用率,经济作物有胡麻等;饲养猪、羊等。

刘家寺石窟地理位置图

刘家寺石窟平面图

刘家寺石窟外景

刘家寺石窟窟顶“八卦”壁画

刘家寺石窟窟壁“五道教护卫及灵官画像”壁画

用户登录

还没有账号?

立即注册